登記簿謄本からわかることとは?不動産の情報を正しく読み解く方法

登記簿謄本からわかることとは?不動産の情報を正しく読み解く方法

なぜ登記簿謄本を正しく読めることが重要なのか?

不動産賃貸業において、安定した家賃収入を得るためには「物件管理」や「入居者対応」と並んで、「権利関係の正確な理解」が重要です。

特に近年、相続未登記や共有名義によるトラブル、担保の抹消漏れによる融資拒否など、“登記”に関する実務トラブルが後を絶ちません。

そのような状況下において、オーナーが自身の物件に関する「登記簿謄本(登記事項証明書)」を正しく読み解けることは、法的リスクの予防と資産活用のカギとなるのです。

登記制度の基本と民法の関係

不動産登記制度は、物件の権利関係を公に示すことで、不動産取引の安全と円滑化を図る重要な仕組みです。

特に賃貸物件を所有するオーナーにとっては、所有権の明示や担保権の確認、相続時の手続きなど、登記制度の理解がトラブル回避や資産管理の要となります。

また、登記制度は民法と密接に関係しており、対抗要件や契約の有効性など、法律的な基盤にも関わります。

本章ではその制度的な背景と法的意義を明らかにします。

■ 登記制度の目的とは?

不動産登記制度の目的は、物件の所在・構造・権利関係などを国家が公に記録・管理し、その情報を第三者に示すことで取引の安全と法的安定を確保することにあります。

日本では、不動産登記法第1条において、登記の目的を「権利の得喪及び変更を公示することにより、不動産に関する取引の安全と円滑化を図る」と明示しています。

この制度により、不動産の「所有者は誰か」「担保(抵当権)は付いているか」「売買履歴があるか」といった情報が誰でも確認できるようになり、売買・賃貸・融資といったあらゆる不動産取引の前提となります。

また、登記制度は私的自治を尊重する民法と異なり、国家が関与する“公的制度”として、情報の真正性と信頼性が担保される点が特徴です。

仮に契約書が存在しても、それを第三者に主張するには登記が必要となる場面が多くあります。

したがって、登記は単なる形式ではなく、「法的効力を付与する実体的な制度」としての意義を持ち、オーナーにとっても物件管理と法的リスクの回避に欠かせないツールとなっています。

■ 民法との関係:「対抗要件」としての登記

不動産の権利関係と登記の関係を定めているのが民法第177条です。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索:民法第177条

これは、売買や相続などで不動産の権利を取得しても、登記をしなければ、他人にその権利を主張できないというルールです。

特にトラブルになりやすいのが、二重譲渡のようなケースです。

例えば、売主Aが同じ不動産を先にBへ売却し、後にCにも売却した場合、たとえBが先に契約していても、Cが先に登記を済ませれば、Cの所有権が優先されるのが原則です。

つまり、権利を守るためには「先に登記をした者が勝つ」というのが法の仕組みです。

また、「第三者」とは、後から正当に権利を取得した買主や債権者などを指し、たとえ登記が未了だと知っていた(悪意)場合でも、第三者性が否定されないこともあります(最判昭和43年8月2日)。

賃貸オーナーにとってもこれは他人事ではありません。

登記を怠れば、所有者としての立場が証明できず、売却や融資、賃料請求に法的な支障が生じる可能性があります。

登記は単なる届け出ではなく、自分の不動産権利を他人に主張し、守るための法的な武器であることを理解しておく必要があります。

登記事項証明書の種類と取得方法

登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は、不動産の権利関係や物理的状況を確認するうえで不可欠な公的書類です。

本章では、全部事項証明書や現在事項証明書といった種類の違いや、それぞれの用途について具体的に解説するとともに、法務局やオンラインサービスを通じた取得方法についても、実務に即してわかりやすく紹介します。

■ 登記簿謄本と登記事項証明書の違い

不動産に関する書類としてよく耳にする「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は、どちらも不動産の権利関係を示す重要な書面ですが、実は法的な呼び方や扱いが少し異なります。

かつては「登記簿謄本」という名称が一般的に使われていましたが、2005年の不動産登記法改正に伴い、正式名称は「登記事項証明書」に統一されました。

現在では、登記簿謄本という言葉は通称や慣習的に使われることが多いものの、法務局が発行する正式な証明書は「登記事項証明書」となっています。

-

登記簿謄本(とうきぼとうほん)

- 登記簿の内容をそのまま全て写したもので、昔の紙の登記簿を写し取った原本のイメージ。

- かつては登記簿の全部をコピーしたものを指していた。 -

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

- 登記簿の内容をデジタル化・管理し、その情報を法務局が証明した公的な写し。

- 「全部事項証明書」や「現在事項証明書」など、目的に応じて種類が分かれている。

- 電子申請やオンライン取得も可能で、現在の登記情報を正確に反映している。

登記事項証明書は、不動産取引や融資、訴訟などあらゆる場面で「公的に正確な情報」として法的効力が認められている証明書です。

一方、登記簿謄本は昔ながらの呼称として残っていますが、実務上は登記事項証明書を指すことがほとんどです。

このように名称は変わっても、本質的には「不動産の権利関係を証明する公的な写し」である点は共通しており、賃貸オーナーにとっても所有物件の法的な裏付けを得るために欠かせない書類です。

■ 取得方法(法務局公式情報より)

登記事項証明書の取得方法は主に3つあります。

-

法務局の窓口で取得

最寄りの法務局で交付請求書を記入し、手数料(480円分の収入印紙)を納めれば、その場で証明書を受け取れます。 -

郵送で取得

交付請求書と収入印紙(500円分)、返信用封筒を法務局に送付すると、数日から1週間程度で郵送されます。 -

オンラインで取得

法務省のオンライン申請システムから請求・手数料の電子納付を行い、郵送か窓口で受け取れます。手数料は郵送500円、窓口受取なら480円です。

それぞれ手数料や受取方法、所要時間が異なるため、状況に合わせて選ぶことができます。

詳細な手続き方法や操作手順については、法務省の公式サイトをご参照ください。

登記事項証明書の構造と読み解き方

登記事項証明書は、不動産の権利関係を正確に把握するための重要な書類です。

主に「表題部」「甲区」「乙区」の3つの部分から構成され、それぞれに記載された所有権や抵当権、過去の権利変動の内容を理解することで、賃貸経営や売買時のリスク管理に役立ちます。

本章ではこれらの構造と読み解き方とともに、実務での注意点を加えて詳しく解説します。

表題部:物理的属性の記録

登記事項証明書の「表題部」は、不動産の基本的な物理情報を記載する部分です。

ここでは、土地と建物で記載内容が異なります。

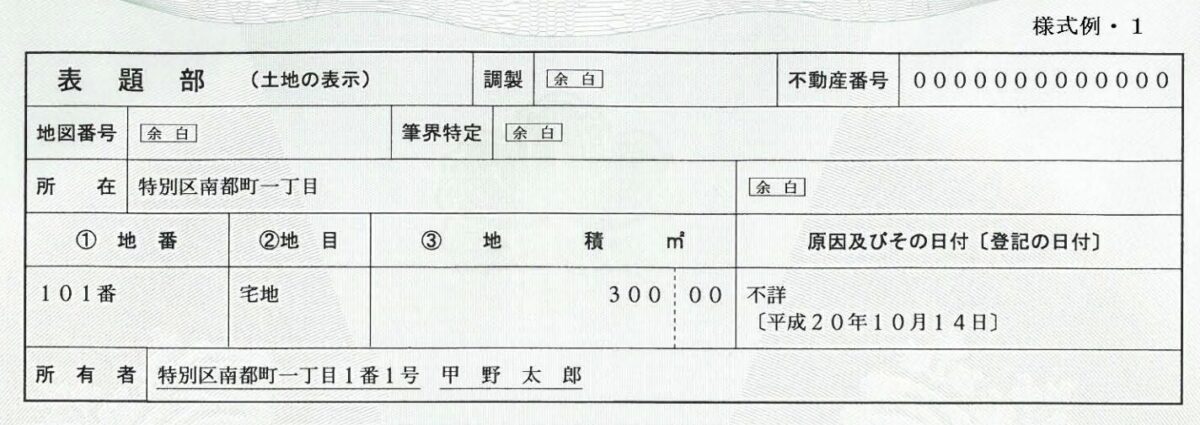

表題部:土地

表題部(土地)

土地の表題部には、その土地の所在地(住所)や地番、地目(利用目的:宅地・田・畑など)、地積(面積)が記載されます。

これにより、その土地がどこにあり、どのような用途で使われているかが明確になります。

さらに、原因(理由)及びその日付が記載されます。

この場合、「平成20年10月14日」に表示登記がされていますが、その原因はわかりないため「不詳」と記されています。

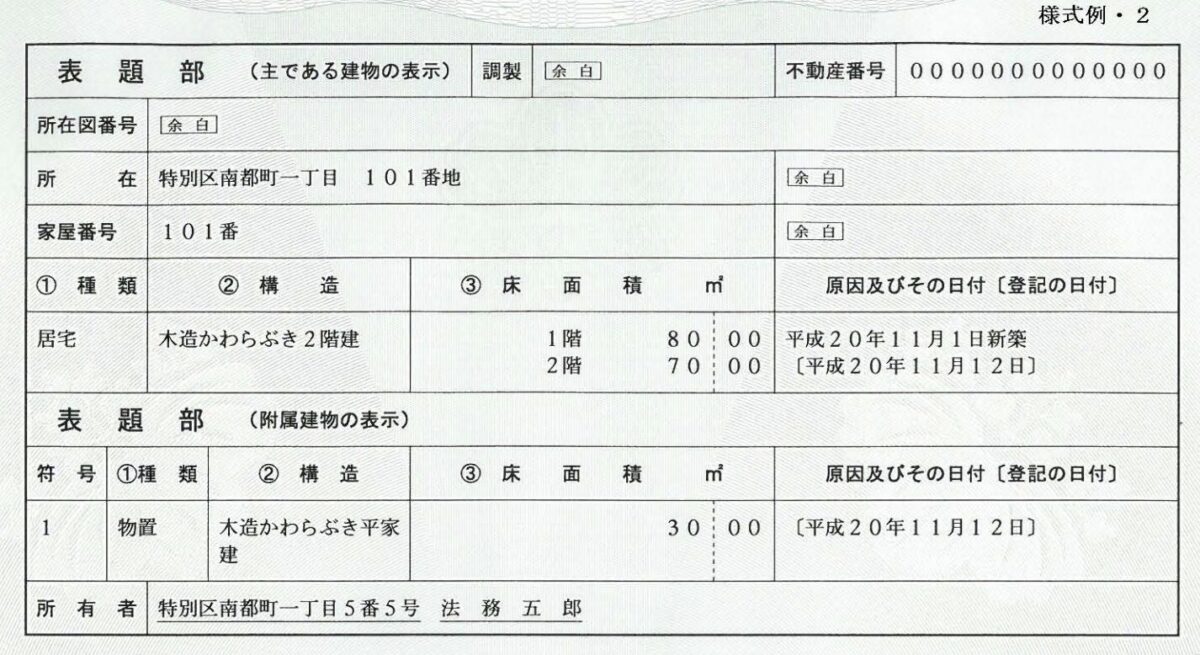

表題部:建物

表題部(建物)

建物の表題部には、建物の所在地(住所)、家屋番号、種類(住宅、店舗など)、構造(木造、鉄筋コンクリート造など)、床面積が記載されます。

これらの情報から、その建物の位置や規模、構造的特徴を把握できます。

さらに、土地と同様に原因及びその日付が記載され、この建物の場合、「平成20年11月1日」に新築され、「平成20年11月12日」に表示登記がされたということがわかります。

■ 実務注意点:増改築や用途変更と建物表題変更登記

不動産登記法第47条により、建物の増改築や用途変更があった場合は、速やかに「建物表題変更登記」を行う必要があります。

これは、登記簿の物理的な情報(床面積や構造、用途など)を実際の状況に合わせて正確に更新するためです。

変更登記を怠ると、登記内容と現況にズレが生じ、売買や融資の際にトラブルになる恐れがあります。

増改築後は速やかに専門家に相談し、適切な登記手続きを行いましょう。

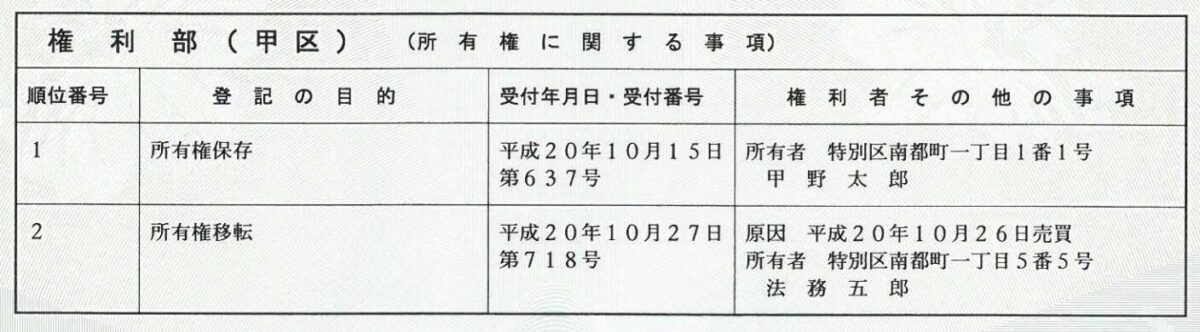

権利部(甲区):所有権の履歴

権利部(甲区)には、所有権の移転や保存、抹消などの履歴が記録されます。

過去の所有者や売買履歴を確認でき、不動産の権利関係を正確に把握するために重要な部分です。

そのため、表題部と違い、土地と建物で記載内容の違いはありません。

権利部(甲区)

■ 内容

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 順位番号 | 登記された順番を示す番号。権利の優先順位を判断する目安となる。 |

| 登記の目的 | 所有権保存、所有権移転など、登記された目的が記載される。 |

| 受付年月日・受付番号 | 登記の申請が受け付けられた年月日と、その際に付与された受付番号。 |

| 権利者その他の事項 | 所有者の氏名・住所、取得原因(売買・相続など)や日付が記載される欄。 |

■ 民法との関係

民法第177条では、不動産の所有権を第三者に主張(対抗)するには登記が必要と定められています。

これは「対抗要件」と呼ばれます。

先にも説明したように、たとえ先に売買契約を結んでいても、登記をしていなければ、後から同じ不動産を買って登記した第三者に対して、所有権を主張できない場合があります。

つまり、登記を早く行った人が優先される可能性があるのです。

登記を行ったのが誰が、いつか、なぜかというのを証明するのが、この権利部(甲区)の部分にあたります。

このため、不動産を取得したら、できるだけ早く登記することが、所有権を守るうえで非常に重要です。

■ 実務注意点

・共有名義の場合

不動産が共有持分になっていると、売却や担保設定には共有者全員の同意が必要です。

1人でも反対すれば処分できず、手続きが複雑になります。

・相続登記の義務化(2024年4月施行)

登記名義が亡くなった人のままの場合、3年以内に相続登記を申請することが義務になりました(改正不動産登記法第76条の2)。

怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

放置していると売却や賃貸にも支障が出るため、早めの名義変更が重要です。

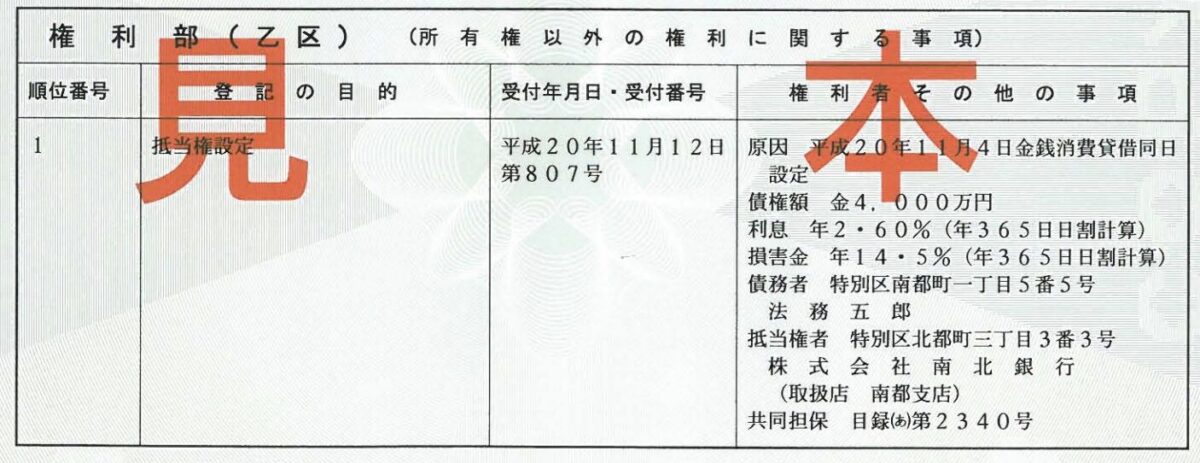

権利部(乙区):所有権以外の権利(担保など)

乙区には、抵当権や地役権など、所有権以外の権利が記載されます。

金融機関の担保設定状況や制限付きの権利関係を把握するために重要な情報源です。

権利部(乙区)

■ 内容

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 順位番号 | 登記された順番を示す番号。権利の優先順位を判断する目安となる。 |

| 登記の目的 | 記載されている権利(例:抵当権、地役権、賃借権など)の内容を示す。 |

| 受付年月日・受付番号 | 登記の申請が受け付けられた年月日と、その際に付与された受付番号。 |

| 権利者その他の事項 | 権利者の氏名・住所や、登記された権利に関する詳細情報が記載される欄。 |

■ 抵当権とは?

例えば登記事項証明書の見本では、「抵当権」が設定されており、「権利者その他の事項」に詳細が記載されています。

抵当権とは、土地や建物を担保にして債権者(多くは金融機関)が優先的に弁済を受けられる権利です。

見本からは、所有者の法務五郎さんが株式会社南北銀行から借入をし、その担保として不動産に抵当権が設定されたことがわかります。

「権利者その他の事項」には、抵当権者(銀行)、借入金額、利率、返済期限などが記載されており、具体的な借入内容を確認できます。

■ 実務注意点:抵当権の抹消と賃借権の効力

抵当権が抹消されていないと、不動産の売却やローンの借り換えがスムーズに進みません。抹消登記は必ず行いましょう。

また、登記された賃借権は、所有者が変わっても効力が続きます(民法第605条の2)。

新しい所有者も賃借人の権利を尊重しなければなりません。

これにより賃借人の契約は守られ、トラブル防止につながります。

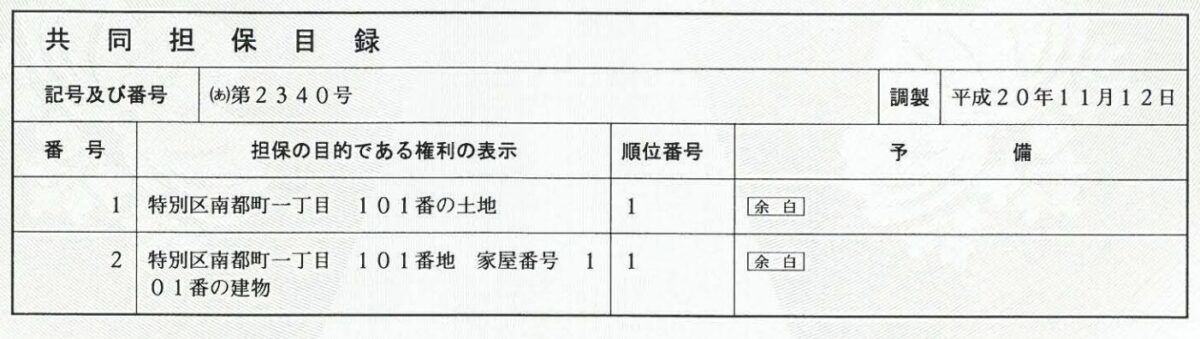

共同担保目録

共同担保目録とは、抵当権や根抵当権の担保として複数の不動産がまとめて設定されている場合、その一覧を記載したものです。

共同担保目録

たとえば、借入金の返済を確保するために、複数の土地や建物が一つの抵当権の対象となっているとき、それらの物件の詳細が共同担保目録に記載されます。

これを見ることで、担保となっている不動産がどれだけあるかや、担保範囲を正確に把握でき、売買や融資の際のリスク管理に役立ちます。

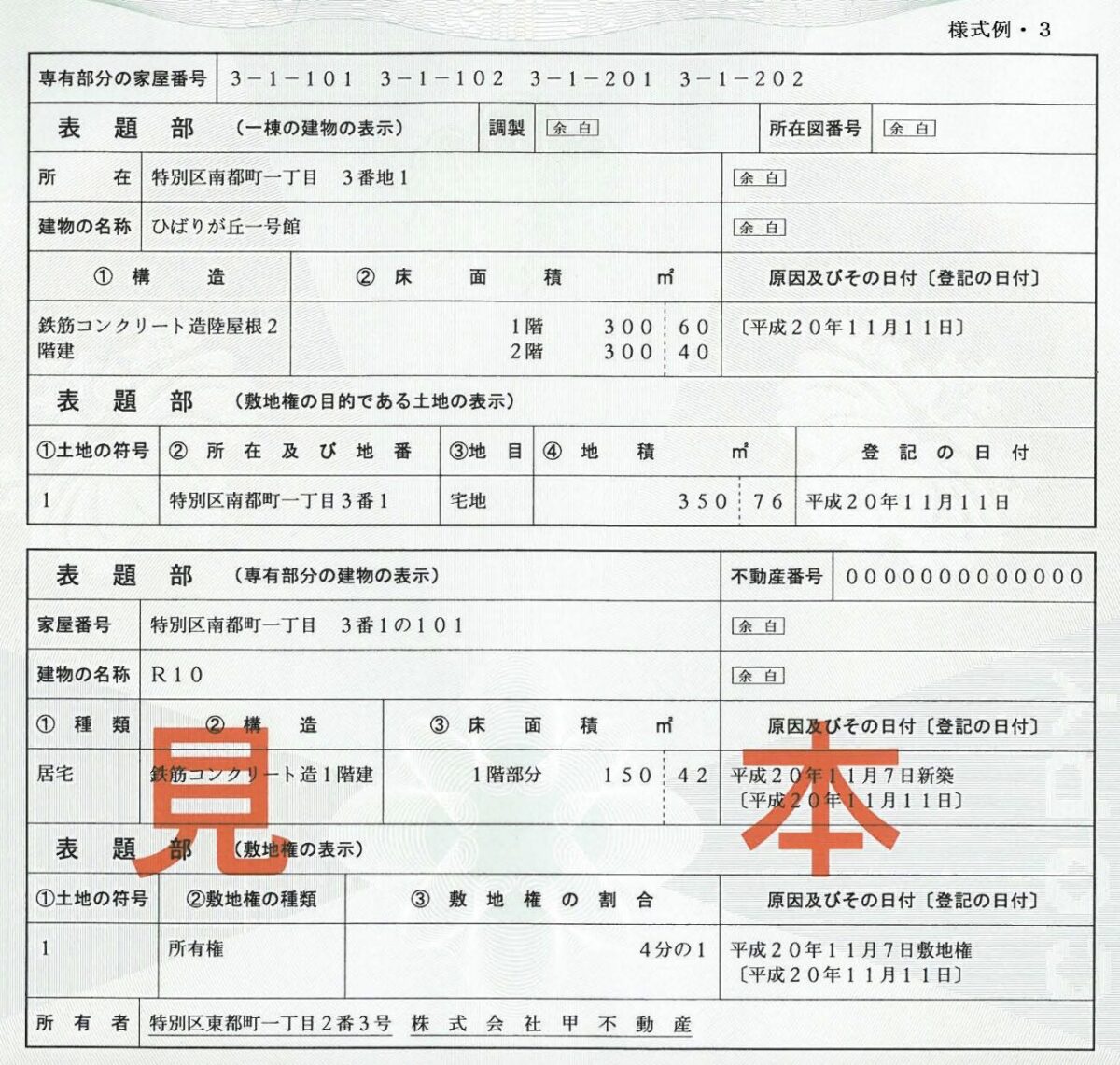

マンションの登記簿謄本の見方

分譲マンションのように、複数の独立した居室(専有部分)が集まって一つの建物を形成しているものを「区分所有建物」と呼びます。

区分所有建物では、専有部分ごとに所有者が異なるため、それぞれに別々の登記簿が作成されます。

表題部(マンション)

区分所有建物の登記は一戸建て住宅とは異なり、建物全体を特定する「一棟の建物の表示」と、個々の専有部分を示す「専有部分の建物の表示」の両方を記載する必要があります。

オーナー実務における登記簿の活用シーン

賃貸物件オーナーが登記簿をどのような場面で活用できるか、具体的なケースをわかりやすく解説します。

売買や賃貸契約、抵当権の確認、相続対策など、実務で役立つ登記情報の使い方を紹介します。

■ ケース1:賃貸契約前の所有者確認

民法では、賃貸借契約の当事者は原則として所有者本人でなければなりません。

→ 登記簿で所有者の名義を必ず確認しないと、「無権代理」や「本人不在の契約」とみなされ、契約が無効になるリスクがあります。

■ ケース2:金融機関との融資交渉

銀行や信用金庫などの金融機関は、物件に抵当権が設定されていないかを必ず確認します。

→ 登記簿の乙区を事前に調べておくことで、融資審査をスムーズに進める準備が整います。

■ ケース3:売却時の買主への開示資料

物件の買主は、必ず登記内容を確認します。

→ 登記情報と実際の状況にズレがないかを事前にチェックし、必要に応じて訂正を行っておきましょう。

注意すべき民法改正・登記制度改革

近年の民法改正や登記制度の改革で、賃貸物件オーナーが特に注意すべきポイントを解説します。

■ 相続登記の義務化(2024年施行)

相続が発生した場合、3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。

→ 正当な理由なく登記を怠ると、「10万円以下の過料」が科される可能性があります(不動産登記法第164条の3)。

■ 所有者不明土地対策

所有者不明土地問題への対策が進み、持分放棄や登記名義の整理が促されています。

→ 過去に共有名義で取得した不動産は、将来的に名義整理や処理が必要となるケースもあります。

登記簿は“物件の戸籍”である

登記事項証明書は、不動産の「法的な身分証明書」とも表現されます。

これは、その物件がどのようにして成立したのか、過去にどんな権利関係があったのか、そして現在の所有者は誰か、さらには将来起こりうるリスクまでが記録された重要な書類です。

例えば、売買や相続、担保設定といった権利の移転や変更はすべて登記によって公示されます。

このため、登記情報は物件の法的な身分を証明し、第三者に対して権利関係を明確に示す役割を持っています。

不動産賃貸業を営むオーナーにとって、登記簿を正確に理解し活用することは、経営の根幹を支える重要なスキルと言えます。

オーナーとしての経営力向上のために、登記情報の正確な理解に努めましょう。